Lernen, Können und Leistung gehören zusammen. Wer Zeit und Kraft ins Lernen investiert, möchte danach auch mehr wissen und können. Lernerfolg, also der Zuwachs von Wissen und Können, im Idealfall kombiniert mit Freude am Lernen und mit Interesse am Lerngegenstand, ist wiederum Motivation für weitere Anstrengung.

Umgekehrt kann die Lust am Lernen verloren gehen, wenn die individuelle Lernanstrengung nicht durch Lernerfolg belohnt wird. Lernerfolg wird von vielen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern oft mit guten Noten gleichgesetzt. Diese Zensuren setzen die individuelle Leistung der einzelnen Schülerin oder des einzelnen Schülers in Relation zu den Anforderungen der jeweiligen Schulart und Jahrgangsstufe sowie zum Leistungsstand der Mitschüler*innen.

Zensuren sind fester Bestandteil des gymnasialen Schulsystems in Bayern und werden von einer Mehrheit von Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auch eingefordert. Gleichwohl haben Ziffernnoten z.B. den Nachteil, dass es sich um eine verallgemeinernde und abstrakte Leistungsrückmeldung handelt und dass Leistungsanstrengung und individueller Leistungszuwachs durch Schulnoten nur unzureichend abgebildet werden können. Deshalb werden am Gymnasium Riem gyMRiem wo immer möglich und sinnvoll Noten durch alternative Rückmeldungen zu Leistung, Anstrengung und Verhalten ersetzt. Hierbei sollen insbesondere persönliche Stärken, soziales Engagement und individuelle Lernanstrengungen und Lernergebnisse in den Blick genommen werden.

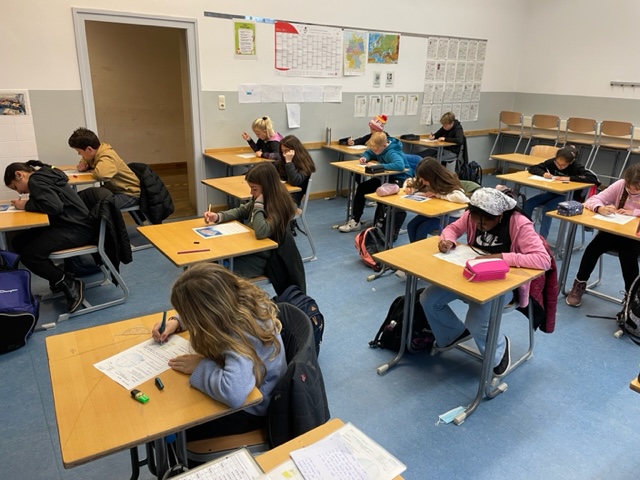

Bei den klassischen schriftlichen Leistungsnachweisen unterscheidet die Gymnasiale Schulordnung (GSO) zwischen …

- Großen Leistungsnachweisen (z.B. Schulaufgaben und Klausuren)

- Kleinen Leistungsnachweisen (z.B. kurze schriftliche Tests über den Inhalt der letzten Stunde)

Große schriftliche Leistungsnachweise werden am Gymnasium Riem gyMRiem in der Jahrgangsstufe zeitlich und inhaltlich koordiniert. Das heißt sie finden in der Regel am selben Tag statt und haben einen gemeinsamen inhaltlichen Kern (aber keine 100% identischen Schullaufgaben).

Kleine schriftliche Leistungsnachweise werden am Gymnasium Riem gyMRiem stets vorher angekündigt. Die Schülerin bzw. der Schüler kann also nicht von einer „Stegreifaufgabe“ überrascht werden.